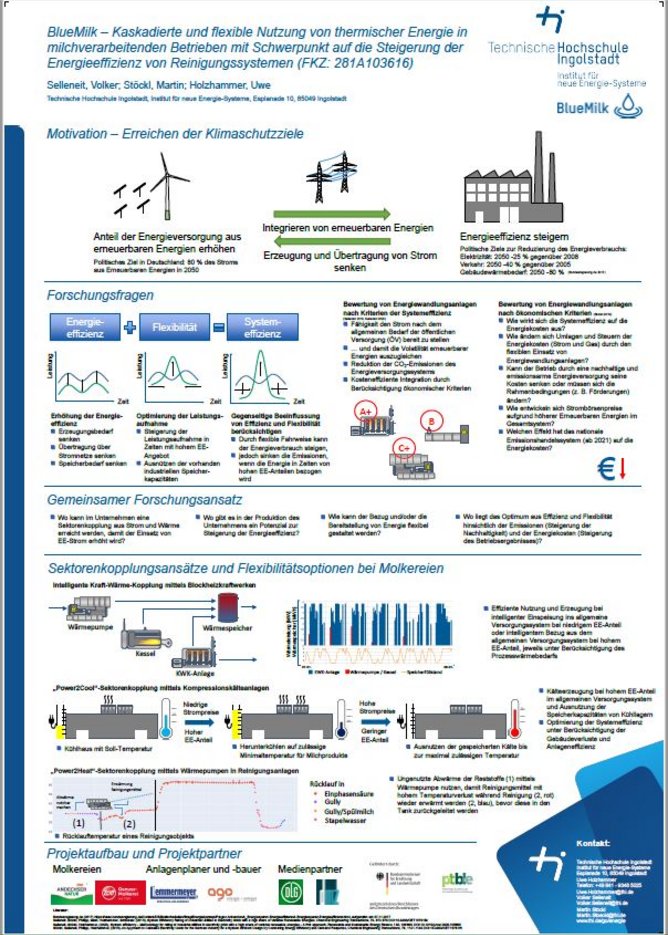

Eine Simulation zur Energieversorgung eines mittelständischen Molkereibetriebes (siehe Abbildung 1) durch ein BHKW mit einem Gesamtjahresverbrauch von 15 GWh Wärme und 10 GWh Strom vergleicht die Szenarien der Eigenversorgung mit Strom und der flexiblen öffentlichen Stromeinspeisung. Die Energiekosten für die Eigenversorgung (Referenz: BHKW mit 1 MW elektrischer Leistung) belaufen sich auf ca. 1,3 Mio. Euro.

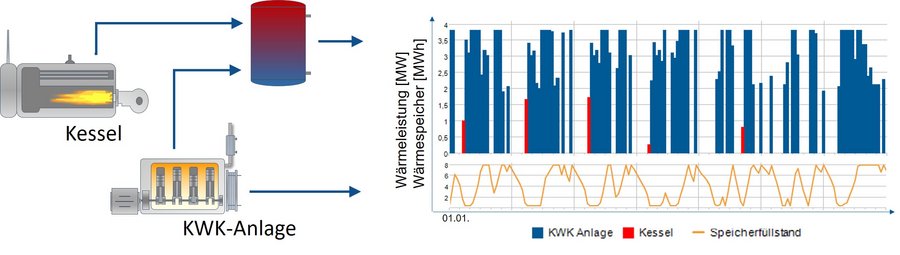

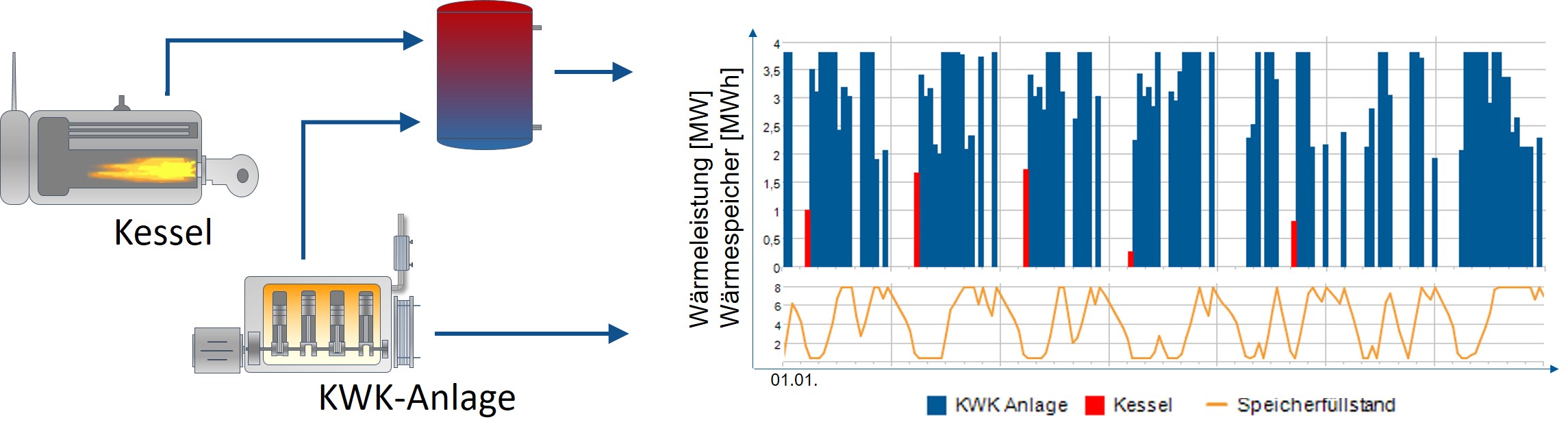

Für einen flexiblen Betrieb und Einspeisung ins öffentliche Netz und eine höhere Nutzung der zeitlich versetzt erzeugten Wärme sind Investitionen in Form erhöhter BHKW-Leistung und Wärmespeicher notwendig. Ein Konzept aus einem BHKW mit 3,3 MW elektrischer Leistung und einem Wärmespeicher mit 8 MWh Kapazität besitzt Energiekosten vergleichbar zur Referenz. Die zusätzlichen Investitionen machen einen flexiblen Betrieb unwirtschaftlicher ggü. der Eigenversorgung.

Nimmt man an, dass die zukünftigen Rahmenbedingungen stärker auf die Veränderung der Energiewende eingehen, kann sich ein flexibler BHKW-Betrieb als ökonomisch darstellen. Die Einführung einer CO2-Bepreisung, stärkere Strompreisschwankungen in Folge steigender EE-Strom-Anteile und verstärkte öffentliche Förderung der flexiblen Bereitstellung von Residualleistung sind Indikatoren für diese Entwicklung.

Um den Energiebedarf für Reinigungen niedrig zu halten, werden die Reinigungsmedien teilweise in die Tanks zurückgeleitet. Während der Reinigung gibt das Medium Wärme an die zu reinigende Anlage ab. Bei Spülen mit Frischwasser wird die Anlage stark abgekühlt und verursacht einen hohen Wärmeverlust.

Daraus leitet sich ab, dass Frischwasser erwärmt werden sollte, bevor es durch die zu reinigende Anlage geleitet wird. Dadurch wird die Abkühlung der zu reinigenden Anlage geringgehalten und verursacht eine geringere Abkühlung der Hochtemperatur-Medien. Die Erwärmung des Frischwassers kann mit einer Wärmepumpe geschehen, welche Abwärmeströme nutzt.